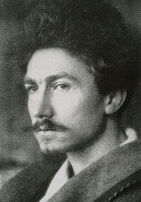

Ezra Loomis Pound (1885-1972), poeta e critico statunitense, colpito dall'indigenza e dall'ingiustizia sociale che vedeva nel mondo, si interessò di varie questioni economiche. Alcune tra le più importanti: il ruolo del denaro, le sue funzionalità e finalità, il prezzo giusto.

Ezra Pound legava indissolubilmente la risoluzione dei problemi economici ad un'etica rivolta alla tutela delle fasce più deboli, in nome di una maggiore giustizia sociale. Una cosa in particolare gli risultava indigesta: l'usura. Proprio per evitare tale fenomeno, bisognava delineare con precisione le dinamiche che riguardavano l'utilizzo del denaro.

Oggi molti concetti presenti nel pensiero del poeta americano sono considerati superati, tuttavia le sue riflessioni rimangono molto interessanti.

Ezra Pound legava indissolubilmente la risoluzione dei problemi economici ad un'etica rivolta alla tutela delle fasce più deboli, in nome di una maggiore giustizia sociale. Una cosa in particolare gli risultava indigesta: l'usura. Proprio per evitare tale fenomeno, bisognava delineare con precisione le dinamiche che riguardavano l'utilizzo del denaro.

Oggi molti concetti presenti nel pensiero del poeta americano sono considerati superati, tuttavia le sue riflessioni rimangono molto interessanti.

“A che serve il denaro

I disordini non avranno mai fine, non avremo mai una sana amministrazione della cosa pubblica, se non acquisteremo una nozione precisa e netta della natura e della funzione del denaro. Potrei tornare indietro e parlarvi della carta moneta emessa in Cina nell'anno 840 della nostra era, ma sono le vicende della moneta nel mondo occidentale che ci interessano. Prima di tutto tenete presenti le parole dette da Patterson, fondatore della Banca d'Inghilterra. Egli li assicurava che la banca avrebbe fatto buoni affari perché «la banca lucra sugli interessi su tutto il denaro da essa creato dal nulla».In che cosa dunque può consistere questo denaro che il banchiere può «creare dal nulla»?

Misura dei prezzi

Il denaro è un mandato, un titolo quantitativamente determinato. Ecco la qualità fondamentale che lo distingue da altri titoli non quantitativamente misurati, quali, ad esempio, il titolo di un Tizio ad appropriarsi di quanto posseggo mediante la requisizione in tempo di guerra, o di un invasore, oppure di un ladro, di appropriarselo tutto. Il denaro è un titolo quantitativamente determinato, consegnato dall'acquirente al venditore contro la consegna di beni, senza che occorra altra formalità; senonché qualche volta si rilascia una ricevuta. Il concetto di giustizia è inerente al concetto di misurazione, e il denaro è la misura del prezzo.

Mezzo di scambio

Il denaro è valido quando il pubblico riconosce che conferisce un diritto, e quando si consegnano merci o servizi nella quantità determinata dal valore stampato sul «biglietto», sia esso di metallo o di carta. Il denaro è un biglietto generico, e solo in ciò differisce da un biglietto ferroviario o da un biglietto di teatro. Se questa affermazione vi sembra puerile, considerate per un istante la natura di altri biglietti. Un biglietto ferroviario è un titolo quantitativamente determinato. Un biglietto da Roma a Frascati ha un valore diverso da uno da Roma a Catania. Tutti e due sono misurati in chilometri di lunghezza invariabile. Un biglietto monetario, in un regime monetario malsano, ha un valore oscillante. Da molto tempo il pubblico si affida a persone che si servono di misure instabili. Ed ecco un altro punto di vista. I biglietti di teatro sono datati. Non accettereste un biglietto per Fila B, n. 7, se non portasse una data. Se sei persone avessero diritto al medesimo posto alla medesima ora, il biglietto avrebbe un valore molto relativo. (Orage domandava: «Lo chiamereste inflazione stampare tanti biglietti quanti posti vi sono nel teatro?»). Si sente dire che il denaro è un «mezzo di scambio»; ciò significa che può circolare liberamente di mano in mano quale titolo quantitativamente determinato a beni e a servizi che esso misura gli uni rispetto agli altri.

Garanzia di scambi futuri

La nostra definizione del denaro sarà precisa se sarà espressa in parole che non possono applicarsi ad una cosa diversa e se la definizione nulla omette di quello che è essenziale alla natura del denaro. Quando Aristotele chiama il denaro «garanzia di scambi futuri», intende dire che esso è un biglietto non datato, che varrà quando vogliamo servircene. Talvolta questi biglietti hanno conservato la loro validità perfino per un secolo. Quando non si fa subito la consegna del denaro dovuto per beni o servizi ricevuti, si dice che si ha credito. Il «credito» è la fiducia di altri nella nostra possibilità e nella nostra volontà di consegnare a tempo debito sia il denaro,sia altri beni misurati dal denaro.

Lo scopo del denaro

La maggior parte degli uomini è tanto intenta a procurarsi la propria quota di biglietti-denaro per servirsene come misura di capacità d'acquisto,che si è scordata dello scopo del denaro e si è ingolfata in una massa inestricabile di errori e di confusioni per quanto riguarda l'ammontare totale del denaro in circolazione in un paese. Un ottimo martello non vale niente come stuzzicadenti. Se ignorate lo scopo del denaro, ve ne servirete in modo confusionario; soprattutto un Governo che ignora lo scopo del denaro farà una politica monetaria confusionaria. Dal punto di vista statale, cioè dal punto di vista di un individuo o di un partito desideroso di governare con giustizia, un pezzo di denaro è un biglietto, tutto il denaro circolante nel paese è un mucchio di biglietti, che serve per assicurare l'equa ripartizione degli alimenti e degli altri beni esistenti nel paese. Oggidì, il compito che spetta a chi vuol scrivere un opuscolo sul denaro non è quello di dire qualche cosa di nuovo, o di escogitare una tesi o dimostrare una teoria; egli non deve fare altro che mettere in evidenza certi fatti già noti da 20 e talvolta 2000 anni. Bisogna rendersi conto dello scopo del denaro. Se pensate che è una trappola per acchiappare i gonzi, o un mezzo per sfruttare il pubblico, sarete ammiratori del sistema bancario operato dai Rothschild e dai banchieri di Wall Street. Se pensate che è un mezzo per estrarre profitti dal sudore del popolo, sarete ammiratori della borsa. Dunque, e infine, per mettere un po' d'ordine nelle vostre idee avrete bisogno di alcuni princìpi come punti di riferimento. Scopo di un sistema economico razionale e decente è quello di sistemare le cose in modo tale che la gente possa nutrirsi, vestirsi, ed essere alloggiata nei limiti concessi dalla massa dei beni disponibili nel paese.

Il valore del denaro

Dato che in un tale sistema economico il denaro rappresenta il mezzo di scambio, vi renderete conto che per essere un mezzo di scambio equo deve essere quantitativamente determinato. Di che cosa vi servirete per misurare il valore dei beni? Un uovo è un uovo. Potete mangiarlo (fintanto che non marcisce). Le uova non sono tutte della medesima grandezza; tuttavia potrebbero servire in una comunità primitiva, come misura approssimativa dei valori

1.L'austriaco Unterguggenberger, riformatore monetario, si serviva del lavoro come unità di misura, «Arbeitswerte», 10 scellini di lavoro. Ciò poteva andar bene in una valle alpestre ove tutti facevano pressoché lo stesso lavoro nei campi. Carlo Magno aveva preso ad unità di misura il grano; un dato numero di staia di grano, orzo, o segala valeva un «denaro» o viceversa; il prezzo giusto dell'orzo era tanto allo staio. Nel 756 d. C. era 2 danari. E nell'808 d. C. era 3 danari. Ciò vuol dire che l'agricoltore otteneva più danari per la medesima quantità di orzo. Speriamo che poteva acquistare una maggiore quantità di altri beni con quel danaro. Disgraziatamente, il valore dei beni dipende dal volume disponibile -scarsezza, sufficienza, o eccedenza - per soddisfare la richiesta ad un dato momento. Un paio d'uova avranno gran valore per un affamato, naufrago, che si trova su una zattera. Il grano varrà di più rispetto alla stoffa di lana in certe stagioni che non in altre. Altrettanto si può dire dell'oro e del platino. Un solo prodotto (fosse pure l'oro) non può offrire una base sufficiente al denaro. L'autorità dello Stato a garanzia del biglietto stampato offre la base migliore ad una circolazione equa ed onesta. I Cinesi si resero conto di questo più di 1000 anni fa; ne è la prova il biglietto di Stato (non di banca) emesso dalla dinastia Tang. Il diritto di emettere denaro (biglietti) e di stabilirne il valore è attributo squisito della Sovranità. Gli interessi americani occultano l'articolo più importante della costituzione degli Stati Uniti. Questi interessi affermano che il Governo americano non ha il diritto di fissare i prezzi. Esso ha però il diritto di stabilire il valore del denaro: diritto che spetta al Congresso. La differenza non è dunque che questione di formule legali e di disposizioni verbali. Il Governo degli Stati Uniti ha il diritto di dire che un dollaro ha lo spessore di uno staio di grano, ha la lunghezza di un metro di tessuto, ha la larghezza di un decilitro di benzina. Dunque il Governo degli Stati Uniti ha un diritto legale di fissare il prezzo giusto e stabilire un equo regime dei prezzi. […]

Il prezzo giusto

Dagli scambi dopo secoli nacque la dottrina del prezzo giusto dei canonisti, e mille anni di meditazioni - da sant'Ambrogio a sant'Antonino di Firenze - sui mezzi per determinare il prezzo giusto. (Le corporazioni medievali si occuparono incessantemente di questo problema, e crearono gli organi per determinarlo).Tanto per i seguaci di Douglas, fautori del «credito sociale», quanto per i cattolici moderni, il prezzo giusto è il postulato necessario dei loro sistemi. Si può rimproverare a Douglas di non aver escogitato e creato gli organi per assicurare il rispetto del prezzo giusto. Un sacerdote mi diceva recentemente che i «distributori» inglesi cominciano ad accorgersi che non hanno organi per stabilire e per far rispettare il prezzo giusto. Non vi è che lo Stato che possa effettivamente stabilire il prezzo giusto di un prodotto, per mezzo di ammassi di prodotti grezzi, posti sotto il controllo dello Stato, e con la creazione dell'ordinamento corporativo della produzione.”

I disordini non avranno mai fine, non avremo mai una sana amministrazione della cosa pubblica, se non acquisteremo una nozione precisa e netta della natura e della funzione del denaro. Potrei tornare indietro e parlarvi della carta moneta emessa in Cina nell'anno 840 della nostra era, ma sono le vicende della moneta nel mondo occidentale che ci interessano. Prima di tutto tenete presenti le parole dette da Patterson, fondatore della Banca d'Inghilterra. Egli li assicurava che la banca avrebbe fatto buoni affari perché «la banca lucra sugli interessi su tutto il denaro da essa creato dal nulla».In che cosa dunque può consistere questo denaro che il banchiere può «creare dal nulla»?

Misura dei prezzi

Il denaro è un mandato, un titolo quantitativamente determinato. Ecco la qualità fondamentale che lo distingue da altri titoli non quantitativamente misurati, quali, ad esempio, il titolo di un Tizio ad appropriarsi di quanto posseggo mediante la requisizione in tempo di guerra, o di un invasore, oppure di un ladro, di appropriarselo tutto. Il denaro è un titolo quantitativamente determinato, consegnato dall'acquirente al venditore contro la consegna di beni, senza che occorra altra formalità; senonché qualche volta si rilascia una ricevuta. Il concetto di giustizia è inerente al concetto di misurazione, e il denaro è la misura del prezzo.

Mezzo di scambio

Il denaro è valido quando il pubblico riconosce che conferisce un diritto, e quando si consegnano merci o servizi nella quantità determinata dal valore stampato sul «biglietto», sia esso di metallo o di carta. Il denaro è un biglietto generico, e solo in ciò differisce da un biglietto ferroviario o da un biglietto di teatro. Se questa affermazione vi sembra puerile, considerate per un istante la natura di altri biglietti. Un biglietto ferroviario è un titolo quantitativamente determinato. Un biglietto da Roma a Frascati ha un valore diverso da uno da Roma a Catania. Tutti e due sono misurati in chilometri di lunghezza invariabile. Un biglietto monetario, in un regime monetario malsano, ha un valore oscillante. Da molto tempo il pubblico si affida a persone che si servono di misure instabili. Ed ecco un altro punto di vista. I biglietti di teatro sono datati. Non accettereste un biglietto per Fila B, n. 7, se non portasse una data. Se sei persone avessero diritto al medesimo posto alla medesima ora, il biglietto avrebbe un valore molto relativo. (Orage domandava: «Lo chiamereste inflazione stampare tanti biglietti quanti posti vi sono nel teatro?»). Si sente dire che il denaro è un «mezzo di scambio»; ciò significa che può circolare liberamente di mano in mano quale titolo quantitativamente determinato a beni e a servizi che esso misura gli uni rispetto agli altri.

Garanzia di scambi futuri

La nostra definizione del denaro sarà precisa se sarà espressa in parole che non possono applicarsi ad una cosa diversa e se la definizione nulla omette di quello che è essenziale alla natura del denaro. Quando Aristotele chiama il denaro «garanzia di scambi futuri», intende dire che esso è un biglietto non datato, che varrà quando vogliamo servircene. Talvolta questi biglietti hanno conservato la loro validità perfino per un secolo. Quando non si fa subito la consegna del denaro dovuto per beni o servizi ricevuti, si dice che si ha credito. Il «credito» è la fiducia di altri nella nostra possibilità e nella nostra volontà di consegnare a tempo debito sia il denaro,sia altri beni misurati dal denaro.

Lo scopo del denaro

La maggior parte degli uomini è tanto intenta a procurarsi la propria quota di biglietti-denaro per servirsene come misura di capacità d'acquisto,che si è scordata dello scopo del denaro e si è ingolfata in una massa inestricabile di errori e di confusioni per quanto riguarda l'ammontare totale del denaro in circolazione in un paese. Un ottimo martello non vale niente come stuzzicadenti. Se ignorate lo scopo del denaro, ve ne servirete in modo confusionario; soprattutto un Governo che ignora lo scopo del denaro farà una politica monetaria confusionaria. Dal punto di vista statale, cioè dal punto di vista di un individuo o di un partito desideroso di governare con giustizia, un pezzo di denaro è un biglietto, tutto il denaro circolante nel paese è un mucchio di biglietti, che serve per assicurare l'equa ripartizione degli alimenti e degli altri beni esistenti nel paese. Oggidì, il compito che spetta a chi vuol scrivere un opuscolo sul denaro non è quello di dire qualche cosa di nuovo, o di escogitare una tesi o dimostrare una teoria; egli non deve fare altro che mettere in evidenza certi fatti già noti da 20 e talvolta 2000 anni. Bisogna rendersi conto dello scopo del denaro. Se pensate che è una trappola per acchiappare i gonzi, o un mezzo per sfruttare il pubblico, sarete ammiratori del sistema bancario operato dai Rothschild e dai banchieri di Wall Street. Se pensate che è un mezzo per estrarre profitti dal sudore del popolo, sarete ammiratori della borsa. Dunque, e infine, per mettere un po' d'ordine nelle vostre idee avrete bisogno di alcuni princìpi come punti di riferimento. Scopo di un sistema economico razionale e decente è quello di sistemare le cose in modo tale che la gente possa nutrirsi, vestirsi, ed essere alloggiata nei limiti concessi dalla massa dei beni disponibili nel paese.

Il valore del denaro

Dato che in un tale sistema economico il denaro rappresenta il mezzo di scambio, vi renderete conto che per essere un mezzo di scambio equo deve essere quantitativamente determinato. Di che cosa vi servirete per misurare il valore dei beni? Un uovo è un uovo. Potete mangiarlo (fintanto che non marcisce). Le uova non sono tutte della medesima grandezza; tuttavia potrebbero servire in una comunità primitiva, come misura approssimativa dei valori

1.L'austriaco Unterguggenberger, riformatore monetario, si serviva del lavoro come unità di misura, «Arbeitswerte», 10 scellini di lavoro. Ciò poteva andar bene in una valle alpestre ove tutti facevano pressoché lo stesso lavoro nei campi. Carlo Magno aveva preso ad unità di misura il grano; un dato numero di staia di grano, orzo, o segala valeva un «denaro» o viceversa; il prezzo giusto dell'orzo era tanto allo staio. Nel 756 d. C. era 2 danari. E nell'808 d. C. era 3 danari. Ciò vuol dire che l'agricoltore otteneva più danari per la medesima quantità di orzo. Speriamo che poteva acquistare una maggiore quantità di altri beni con quel danaro. Disgraziatamente, il valore dei beni dipende dal volume disponibile -scarsezza, sufficienza, o eccedenza - per soddisfare la richiesta ad un dato momento. Un paio d'uova avranno gran valore per un affamato, naufrago, che si trova su una zattera. Il grano varrà di più rispetto alla stoffa di lana in certe stagioni che non in altre. Altrettanto si può dire dell'oro e del platino. Un solo prodotto (fosse pure l'oro) non può offrire una base sufficiente al denaro. L'autorità dello Stato a garanzia del biglietto stampato offre la base migliore ad una circolazione equa ed onesta. I Cinesi si resero conto di questo più di 1000 anni fa; ne è la prova il biglietto di Stato (non di banca) emesso dalla dinastia Tang. Il diritto di emettere denaro (biglietti) e di stabilirne il valore è attributo squisito della Sovranità. Gli interessi americani occultano l'articolo più importante della costituzione degli Stati Uniti. Questi interessi affermano che il Governo americano non ha il diritto di fissare i prezzi. Esso ha però il diritto di stabilire il valore del denaro: diritto che spetta al Congresso. La differenza non è dunque che questione di formule legali e di disposizioni verbali. Il Governo degli Stati Uniti ha il diritto di dire che un dollaro ha lo spessore di uno staio di grano, ha la lunghezza di un metro di tessuto, ha la larghezza di un decilitro di benzina. Dunque il Governo degli Stati Uniti ha un diritto legale di fissare il prezzo giusto e stabilire un equo regime dei prezzi. […]

Il prezzo giusto

Dagli scambi dopo secoli nacque la dottrina del prezzo giusto dei canonisti, e mille anni di meditazioni - da sant'Ambrogio a sant'Antonino di Firenze - sui mezzi per determinare il prezzo giusto. (Le corporazioni medievali si occuparono incessantemente di questo problema, e crearono gli organi per determinarlo).Tanto per i seguaci di Douglas, fautori del «credito sociale», quanto per i cattolici moderni, il prezzo giusto è il postulato necessario dei loro sistemi. Si può rimproverare a Douglas di non aver escogitato e creato gli organi per assicurare il rispetto del prezzo giusto. Un sacerdote mi diceva recentemente che i «distributori» inglesi cominciano ad accorgersi che non hanno organi per stabilire e per far rispettare il prezzo giusto. Non vi è che lo Stato che possa effettivamente stabilire il prezzo giusto di un prodotto, per mezzo di ammassi di prodotti grezzi, posti sotto il controllo dello Stato, e con la creazione dell'ordinamento corporativo della produzione.”

RSS Feed

RSS Feed